Le télescope spatial James Webb a récemment mis en lumière une nouvelle classe de galaxies lointaines, les “Little Red Dots” (LRD), révélant des caractéristiques surprenantes qui remettent en question les théories actuelles sur l’évolution de l’Univers.

Voir cette publication sur Instagram

Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles recherches fascinantes sur les débuts cosmiques.

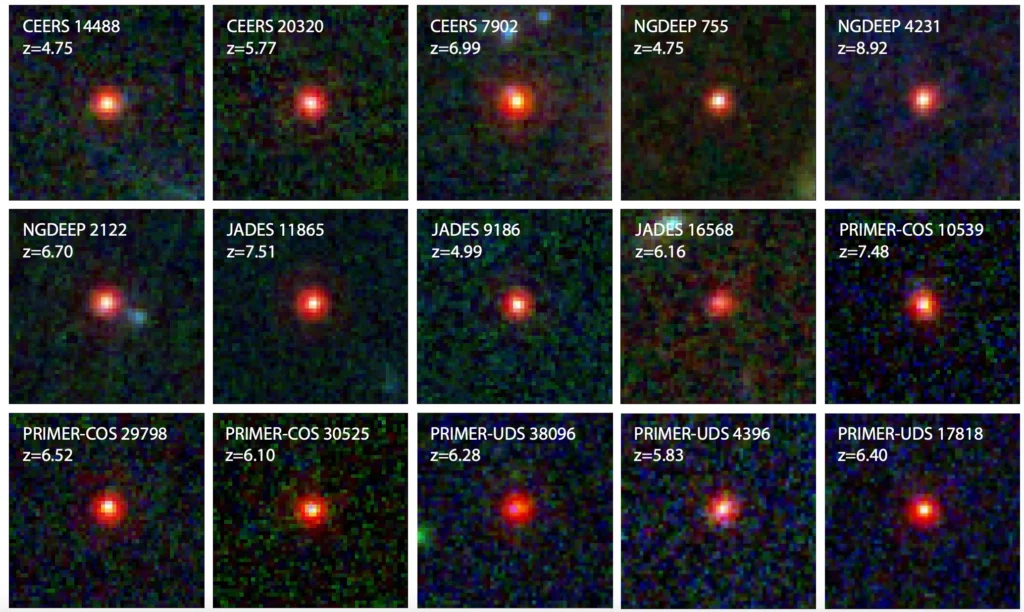

Les “Little Red Dots” : une découverte révolutionnaire

La découverte des “Little Red Dots” (LRD) par le télescope spatial James Webb a marqué une avancée majeure dans notre compréhension de l’Univers primitif.

Ces petites galaxies lointaines ont été identifiées grâce à leur lumière, étirée vers le rouge après des milliards d’années de voyage dans un Univers en expansion.

Initialement, la nature exacte des LRD restait mystérieuse, car elles se situent aux limites des capacités d’observation du télescope.

Cependant, les chercheurs ont déterminé que ces LRD sont des galaxies primordiales avec des noyaux galactiques actifs et des trous noirs supermassifs.

Cette découverte remet en question les théories actuelles sur la formation des trous noirs et des galaxies peu après le Big Bang.

Webb is solving mysteries it created. Remember “little red dots?” They seemed too big to exist in the early universe… and maybe theory couldn’t account for them. It turns out they may be a new class of galaxy containing growing supermassive black holes. https://t.co/OXo6TzNgus pic.twitter.com/YTrW7vPO9B

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 14, 2025

En étudiant ces objets, les scientifiques espèrent mieux comprendre les processus qui ont permis l’émergence de structures aussi massives si tôt dans l’histoire cosmique.

Les LRD et leurs défis pour les théories actuelles

Les “Little Red Dots” (LRD) intriguent les astrophysiciens par leur composition atypique. En tant que galaxies primordiales, elles abritent des noyaux galactiques actifs et des trous noirs supermassifs (SMBH), défiant les modèles actuels de l’Univers.

La présence de ces trous noirs massifs peu après le Big Bang contredit les théories existantes sur la formation des structures cosmiques.

De plus, les LRD se distinguent par leur comportement inhabituel : elles n’émettent pas de rayons X, contrairement aux autres AGN et SMBH connus.

Cette caractéristique unique soulève des questions sur les mécanismes de formation et d’évolution des galaxies et des trous noirs dans l’Univers primitif.

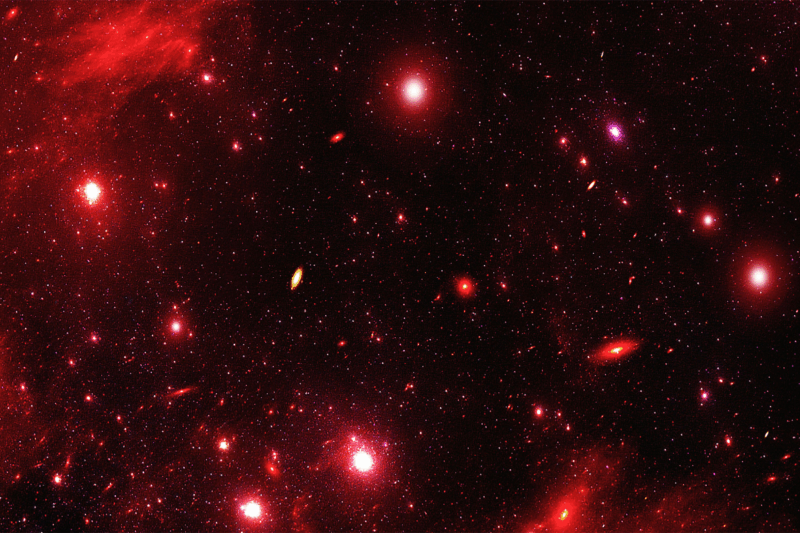

CANUCS-LRD-z8.6 : un lien évolutif crucial

La galaxie CANUCS-LRD-z8.6, observée par le JWST, présente des caractéristiques spectrales fascinantes, notamment des émissions de lignes larges et de haute ionisation, signes d’un trou noir en accrétion active.

Les chercheurs proposent un modèle physique où notre ligne de vue vers le noyau galactique actif n’est pas fortement obscurcie par la poussière, tandis que la lumière stellaire provient d’étoiles encore enveloppées dans des nuages de gaz.

Voir cette publication sur Instagram

Cette découverte pourrait représenter un lien évolutif entre les premiers trous noirs massifs et les quasars, offrant des indices précieux sur l’évolution des galaxies.

CANUCS-LRD-z8.6 pourrait ainsi éclairer les processus de formation des trous noirs et des galaxies dans l’Univers primitif, remettant en question les théories actuelles et ouvrant de nouvelles perspectives de recherche.

Leave a reply