Quelle montagne mérite vraiment le titre de « plus haute du monde » ? Si l’Everest règne dans l’imaginaire collectif, d’autres sommets, parfois moins connus, défient sa suprématie selon des critères inattendus.

Altitude, hauteur depuis la base, éloignement du centre de la Terre ou impression visuelle : chaque méthode de mesure bouleverse le classement établi.

Une nouvelle approche mathématique vient même redistribuer les cartes, relançant le débat sur la véritable grandeur des montagnes.

Explorer ces différentes perspectives, c’est redécouvrir la diversité et la complexité de ces géants naturels qui fascinent depuis des siècles.

Les différents critères pour mesurer la « grandeur » d’une montagne

La notion de « plus haute montagne du monde » varie selon les critères retenus. Si l’Everest domine par son altitude au-dessus du niveau de la mer (8 849 m), d’autres sommets s’illustrent selon des méthodes alternatives.

Le Mauna Kea, à Hawaï, dépasse l’Everest en hauteur totale depuis sa base sous-marine (10 210 m).

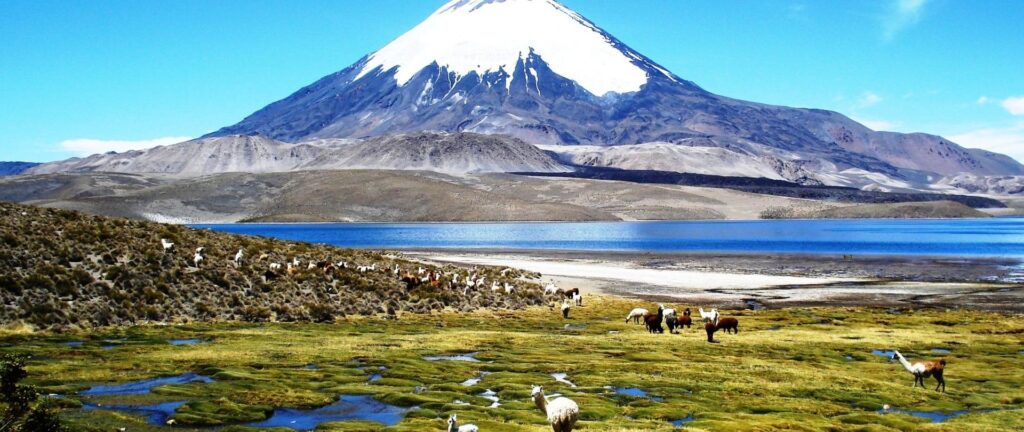

Le Chimborazo, en Équateur, est quant à lui le point terrestre le plus éloigné du centre de la Terre, grâce au renflement équatorial.

D’autres critères, comme la hauteur relative (prominence), l’isolement topographique ou encore l’impression visuelle, bouleversent les classements traditionnels et invitent à repenser la grandeur des montagnes, à l’image de l’Annapurna Fang, récemment désigné sommet le plus spectaculaire selon la méthode du « jut ».

Voir cette publication sur Instagram

La méthode du « jut » : une nouvelle approche pour classer les montagnes

Imaginée par le mathématicien Kai Xu, la méthode du « jut » propose de mesurer la saillie d’un sommet non plus par rapport au niveau de la mer, mais selon l’impression visuelle qu’il procure depuis le point d’observation le plus spectaculaire.

Concrètement, le « jut » calcule la hauteur apparente d’une montagne en tenant compte de l’angle de vue et de la pente, identifiant l’endroit où le sommet semble le plus imposant.

Voir cette publication sur Instagram

Cette approche, qui diffère des mesures traditionnelles comme l’altitude ou la prominence, bouleverse les hiérarchies établies : l’Everest, par exemple, n’arrive qu’en 46e position selon ce critère.

Le « jut » suscite ainsi débats et enthousiasme, car il valorise l’esthétique et l’impact visuel des montagnes, au-delà des simples chiffres.

Classement chamboulé : l’Annapurna Fang détrône l’Everest

Les résultats du « jut » réservent des surprises de taille : l’Annapurna Fang, modeste en altitude (7 647 m), s’impose désormais comme la montagne la plus impressionnante du globe, avec un jut de 3 412 m. Loin derrière, l’Everest, pourtant sommet mythique, n’obtient qu’un jut de 2 223 m et chute à la 46e place.

D’autres géants, comme le Chimborazo ou le Mauna Kea, voient aussi leur prestige relativisé. Ce nouveau classement met en lumière des sommets jusqu’ici méconnus, et interroge notre fascination pour la hauteur « brute ».

En privilégiant l’impact visuel, la méthode du « jut » redéfinit notre perception de la grandeur et invite à explorer la diversité des reliefs terrestres sous un angle inédit.

Classement surprenant selon le « jut »

| Position | Sommet | Jut (m) | Altitude (m) |

|---|---|---|---|

| 1 | Annapurna Fang | 3 412 | 7 647 |

| 2 | Rakaposhi | 3 090 | 7 788 |

| 3 | Nanga Parbat | 3 050 | 8 126 |

| … | … | … | … |

| 46 | Everest | 2 223 | 8 849 |

Une notion de « plus haute montagne » en perpétuelle évolution

Depuis l’Antiquité, la mesure des montagnes n’a cessé d’évoluer, révélant la part de subjectivité dans la notion de « plus haute montagne ».

Des instruments rudimentaires de Dicéarque à la trigonométrie d’Al-Biruni, puis aux relevés géodésiques du XIXe siècle, chaque époque a imposé ses propres critères.

L’Everest n’a été sacré sommet du monde qu’en 1856, détrônant tour à tour le Chimborazo, le Sajama ou l’Aconcagua.

Aujourd’hui, les débats se poursuivent : doit-on privilégier l’altitude, la hauteur depuis la base, la distance au centre de la Terre ou l’impact visuel ?

Les critères de grandeur en un coup d’œil

- Altitude au-dessus de la mer : Everest (8 849 m), sommet le plus élevé officiellement reconnu.

- Hauteur depuis la base : Mauna Kea (10 210 m, en comptant sa partie sous-marine), le relief le plus haut au total.

- Éloignement du centre de la Terre : Chimborazo, en Équateur, le point terrestre le plus éloigné du noyau de la planète.

- Impact visuel « jut » : Annapurna Fang, considéré comme la montagne la plus impressionnante visuellement.

Cette diversité de méthodes rappelle que la grandeur d’une montagne dépend autant de la science que du regard que l’on porte sur elle.

Leave a reply